Die Rückkehr des „Storchs“

Autor: Text: Wolfgang Stritzinger | Photos: Technisches Museum Wien

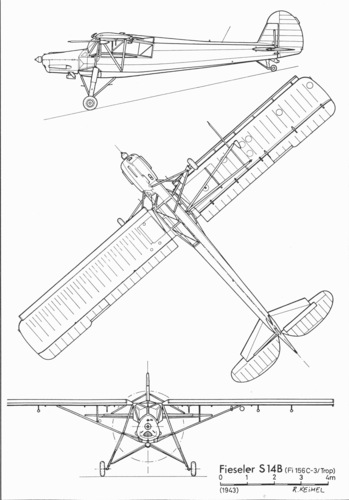

Das STOL Flugzeug Fi 156 C-3/Trop oder der Fieseler S 14 B „Storch“ (schwedische Typenbezeichnung)

Das lang ans Heeresgeschichtliche Museum verliehene Flugzeug ist ins Depot des Technischen Museums Wien zurückgekehrt. Der Fieseler Fi 156 ist ein Flugzeug mit bemerkenswerten Eigenschaften. Seine Fähigkeit, in nur 75 Metern zu starten, machte das Fluggerät unersetzlich – bei der militärischen Aufklärung, im Sanitätsdienst und später im zivilen Einsatz.

Das dreisitzige Verbindungsflugzeug Fi 156 „Storch“ war das bekannteste Baumuster der Gerhard Fieseler Werke, wovon zwischen 1936 und 1945 insgesamt 2.867 Stück produziert wurden. Nur vom Marschflugkörper Fi 103, den das NS-Regime als „Vergeltungswaffe 1“ bezeichnete, fertigte die Firma eine höhere Anzahl – rund 33.000 Einheiten. Bereits in der Ausschreibung des Technischen Amts im Deutschen Reich vom Frühjahr 1935 waren herausragende Kurzstart- und Landeeigenschaften das zentrale Kriterium. Als Triebwerk für den als Langsamflugzeug ausgelegten Entwurf wurde der Argus AS 10, ein hängender 8-Zylinder-V-Motor, vorgeschrieben. Das Wettbewerbsfliegen im Sommer 1936 gewann der Fieseler Fi 156 knapp vor dem Konkurrenzmuster Messerschmitt Bf 163.

Der Rumpf dieses STOL-Flugzeugs (STOL = Short Take-Off and Landing) besteht aus einem Stahlrohrfachwerk; die zweiholmigen Tragflächen und das Leitwerk sind aus Holz gefertigt, die wie der Rumpf mit lackiertem Stoff überspannt sind. Die am Flügelhinterholm angelenkten Querruder bestehen wie die Landeklappen aus Kiefern- und Sperrholz, die zweiteiligen Flügel sind für den Transport nach hinten klappbar. Das Hauptfahrwerk ist geteilt und besteht aus Schraubenfederbeinen mit Öldämpfung, die an rumpfseitigen Pyramidenböcken angeschlossen sind. Bei der vorliegenden Version C-3/Trop sind die Federbeine sandgeschützt verkleidet, das Heckfederbein besitzt hierzu einen Lederschutz. Die für den „Storch“ charakteristische verbreiterte Kabine ist ausschließlich mit Plexiglas verkleidet, zusätzlich befindet sich auf jeder Seite ein Klappfenster, um die Rundumsicht auch bei schlechtem Wetter zu gewährleisten.

Die besonderen Auftriebshilfen erstrecken sich über die gesamte Vorder- und Hinterkante der Tragflächen. An der Flügelvorderkante befindet sich ein starrer, aus Leichtmetall gefertigter Vorflügel, wodurch langsames Fliegen ohne Strömungsabriss ermöglicht wird. Neben den großen Wölbungsspalt-Landeklappen an der rumpfseitigen Flügelhinterkante sind die geschlitzten Querruder zur Hälfte mit Ausgleichsrudern versehen; diese bewegen sich gegengleich zu den Querrudern, wodurch deren Auslenkbewegung durch den darüberstreichenden Luftstrom unterstützt wird. Das Ergebnis sind minimalste Start- und Landebahnlängen, die Mindestfluggeschwindigkeit beträgt nur 50 km/h. Die Startstrecke bis zum Erreichen von 15 Metern Höhe beträgt laut Werksangaben bei Windstille 75 Meter, die Landestrecke aus 15 Meter Höhe sind 60 Meter; bei Gegenwind verkürzen sich diese Werte nochmals drastisch.

Die ersten in Serie hergestellten Maschinen wurden ab 1938 ausgeliefert, die Luftwaffe erhielt die bewaffnete Ausführung Fi 156 C ab 1939. Zu diesem Zeitpunkt war noch eine zivile Version (Fi 156 B) als Reise-, Polizei- und Bergüberwachungsflugzeug geplant, die im Unterschied zur militärischen Verwendung bewegliche Vorflügel (zur Verringerung des Luftwiderstands bei höheren Geschwindigkeiten) und eine besser ausgestattete Kabine für drei bis vier Personen haben sollte. Letztlich wurde diese aber nie produziert, da die Fieseler-Werke mit der Kriegsproduktion voll ausgelastet waren. Ab 1940 wurde eine Version mit Tragbahre für den Sanitätseinsatz entwickelt. Außer bei der Gerhard-Fieseler-Werke GmbH in Kassel-Bettenhausen wurden die Maschinen in den Beneš-Mráz-Werken in der Tschechoslowakei und bei Morane-Saulnier in Frankreich produziert. Während des Zweiten Weltkriegs erfolgte in Japan der Lizenzbau als Ki-76; ausgerüstet mit einem 9-Zylinder-Sternmotor wurden die Flugzeuge für die U-Bootaufklärung und -bekämpfung eingesetzt. Selbst nach dem Krieg wurde das Baumuster bei Morane-Saulnier als MS. 500 (501 und 502) und bei Beneš-Mráz als K-65 Cáp bis 1949 weitergeführt.

Das vorliegende Exemplar, Baujahr 1943, war eines der insgesamt 20 an Schweden gelieferten Flugzeuge der Tropenversion Fi 156 C-3/Trop. Nach positiven Tests mit „Störchen“ ab 1938 erhielten die schwedischen Luftstreitkräfte 1940 sechs Maschinen; ausgestattet mit einem Zusatztank bestand die Bewaffnung aus einem schwedischen 8-mm-Maschinengewehr, das auf einer Linsenlafette am Kabinenende installiert war. Die schwedische Modellbezeichnung dieser sechs, für die Aufklärungsgruppe F3 in Malmslätt bestimmten Flugzeuge, lautete S 14 A. Bereits im Juni 1941 bestellten die Schweden weitere zwölf Stück, die aber Hitler-Deutschland aufgrund des Überfalls auf die Sowjetunion nicht lieferte. Erst zwei Jahre später gelangten nach und nach zwölf Fieseler Fi 156 C-3/Trop im Rahmen eines Rüstungsaustausches nach Schweden. Die ursprünglich für den gescheiterten Afrikafeldzug vorgesehenen Tropen-Ausführungen wurden von der schwedischen Luftwaffe modifiziert: Neben einer Anhebung der Maximalleistung des Argus-Motors wurde die Kabine für drei Personen gestaltet und das Heckfenster vergrößert. Die umgebauten Modelle bekamen die Bezeichnung S 14 B und die Register-Nr. 3809 bis 3820. Das vorhandene Exemplar mit der Kabinen-Plakette Typ Storch S 14 B Herst: Swed. A/Force Werk Nr. 3818, Baujahr 1943, ist somit eindeutig dieser Charge zuordenbar. Eingesetzt bei der Aufklärungsgruppe F3 der schwedischen Luftwaffe absolvierten die „Störche“ Patrouillenflüge im Grenzgebiet zu Norwegen, das von den Deutschen besetzt war. Selbst im Jahr 1950 verfügten die schwedischen Luftstreitkräfte noch immer über insgesamt 21 Fi 156 (mit der schwedischen Bezeichnung S 14). Nach der Ausmusterung in den Jahren darauf wurden 16 Maschinen von schwedischen Aero-Clubs übernommen und später teilweise an die seit 1943 bestehende Ostermans Aero verkauft. Über diesen Zwischenhändler gelangte 1960 möglicherweise auch das heutige Museumsstück an die Aero-Contact Handels- und Lufttransportges.m.b.H. in Wien, die acht dieser Flugzeuge in Schwechat überholen ließ und ab 1961 zum Verkauf anbot. Das Museumsflugzeug erhielt am 25. Jänner 1962 die Kennung OE-ADO; zu diesem Zeitpunkt hatte die Flugzelle 1.146 Flugstunden. Im Zuge der Adaption zum Sportflugzeug wurde die Heckverglasung samt eingebautem Lafettenring entfernt und der Rumpfrücken erhöht, wodurch der Übergang zwischen Kanzel und Rumpf verlaufend war.

Die österreichische Kennung behielt die Fi 156 nur bis zum 24. September 1962; nun wurde sie nach Freiburg im Breisgau an einen privaten Eigner verkauft. Nach weiteren 500 Flugstunden wurde die Maschine mit der nunmehrigen Kennung D-ENPE im Jahr 1965 einer weiteren Überholung samt Motortausch unterzogen. Der letzte Motorenwechsel wurde 1970 vorgenommen; nach dem Tod des Besitzers boten die Erben das Fluggerät schließlich dem Technischen Museum Wien zum Kauf an. Der letzte Flug erfolgte anlässlich der Übernahme durch das TMW am 10. März 1976 von Freiburg im Breisgau mit Zwischenstopp in München nach Wien Schwechat. Von dort gelangte der Storch mit eingeklappten Tragflächen per Tieflader ins Haupthaus, wo er bis zur Museumssanierung 1992 ausgestellt war. Anlässlich der Dauerausstellung „Republik und Diktatur“ wurde das Flugzeug 1998 an das Heeresgeschichtliche Museum verliehen. Bei der damit verbundenen Instandsetzung durch die Bundesfachschule für Flugtechnik wurde die Fi 156 in den Auslieferungszustand von 1943 versetzt. Dabei wurde der erhöhte Rumpfrücken zurückgebaut und in den originalgetreu rekonstruierten Kanzelhinterteil eine Linsenlafette eingesetzt. Aufgrund der Ausstellungsumgestaltung wurde das Flugzeug 2025 abgenommen, zerlegt und ins Depot des Technischen Museums Wien zurückgestellt.