Keep smiling!

Autor: Alexander Korab

Eine Lovestory von Alexander Korab

Zu den sympathischsten Klassikern aus England zählt fraglos der Austin Healey Sprite. Der kleine Sportwagen ist nicht zu unterschätzen, denn er kann auf eine bewegte Racing-Vergangenheit zurückblicken.

Er kostet nicht viel und zudem ist er sehr zuverlässig – ein heißer Tipp für Einsteiger.

Für einen Bericht über dieses fröhliche Cabriolet

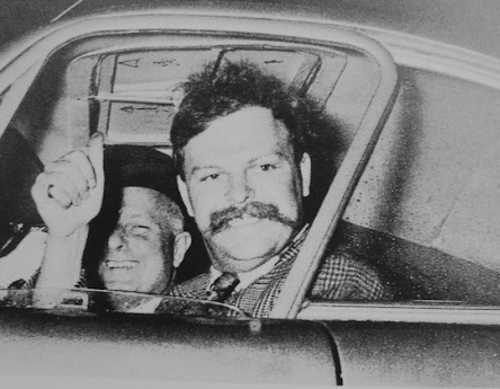

gibt es keine bessere Jahreszeit als den Sommer. Den bemerkenswerten „Sprite“ verdanken wir einem Engländer namens Donald Mitchell Healey. Donald kam am 3. Juli 1898 in Perranporth, einem Badeort an der Nordküste von Cornwall auf die Welt. Als kleiner Junge war er fasziniert von Flugzeugen. Als sich die Brüder Wright mit ihrem „Flyer“ in die Lüfte erhoben, war Donald gerade sechs Jahre alt. So war es auch kein Wunder, dass er sich nach der Schule bei der „Sopwith Aviation Company“, wo das Jagdflugzeug „Sopwith Camel“ gebaut wurde, um eine Stelle bewarb. Im Ersten Weltkrieg wurde er Kampfpilot, diente im Royal Flying Corps und wurde bereits bei einem seiner ersten Einsätze versehentlich von der eigenen Flugabwehr abgeschossen. Vom Fliegen hatte er vorerst genug und wandte sich den Automobilen zu. Über ein Fernstudium ließ er sich zum Kraftfahrzeugingenieur ausbilden und gründete 1918 in seiner Geburtsstadt eine Autowerkstatt. Das Schrauben in der „Red House Garage“ vermochte Donald Healey jedoch nicht vollends zu fordern. Also engagierte er sich im Motorsport und nahm an zahlreichen regionalen Bewerben teil. Anfangs waren es noch Trials und Bergwertungen, bald auch nationale und internationale Rallyes.

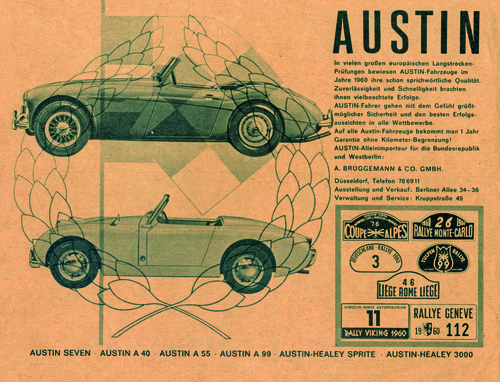

Von Perranporth nach Warwick

Bei der Rallye Monte Carlo 1930 belegte er Platz 7 mit einem Triumph. 1931 gewann er die „Monte“ auf einem 4,5 Liter Invicta. 1933 übersiedelte er nach Warwickshire in Mittelengland, nahm eine Stelle bei Riley an und fuhr Rallyes mit verschiedenen Riley-Modellen. Ein Jahr später wechselte er zu Triumph, arbeitete dort zunächst als „Experimental Manager“ und wenig später schon als „Technical Director“. Er leitete die Entwicklung der Modelle „Gloria“ und „Dolomite“. Im Zweiten Weltkrieg wurden bei Triumph unter anderem Flugzeugvergaser hergestellt, für die Firma Humber entwarf Donald Healey einen Panzerwagen. Nach dem Krieg wurde in Warwick (Grafschaft Warwickshire) ein Areal der Royal Air Force frei. Es bestand aus Freiflächen, einem Hangar und einem Bürogebäude, welches später durch einen verglasten Schauraum ergänzt wurde. Donald Healey erwarb die Anlage und gründete dort die „Donald Healey Motor Company Ltd“. Er fühlte sich reif, seine eigene Automarke aufzuziehen. Dabei hatte er keine braven Brot-und-Butter-Autos im Sinn, sondern sportliche, leistungsstarke Modelle, mit denen man Rallye-Siege feiern konnte. Warwick war nie eine Autofabrik im herkömmlichen Sinn, sondern vielmehr ein Experimentierlabor und eine Spezialwerkstatt für den Bau von Prototypen. Die Fertigung von Kleinserien wurde an externe Firmen ausgelagert. Das Cabrio „Healey Westland“ (Herstellung: Westland/Herefordshire) und die Limousine „Healey Elliot“ (Herstellung: Elliot & Sons/Reading) erschienen bereits 1946. Beide waren mit 4-Zylinder-2,4-Liter-DOHC-Motoren von Riley ausgestattet, die ca. 100 PS leisteten. Zudem wiesen die ersten Healeys eine spezielle Vorderrad-Federung auf – eine hauseigene Erfindung, die zwar gut funktionierte, aber sehr teuer in der Herstellung war. Aus Kostengründen wurden viele Komponenten zugekauft. Die Autos waren mehr oder weniger handgemacht und die Stückzahlen dementsprechend gering. Im Motorsport machten die ersten Healeys durchaus eine gute Figur und errangen Klassensiege bei der Alpen-Rallye und sogar bei der Mille Miglia. 1949 erschien der Healey „Silverstone“ – ein von Len Hodges entworfener Roadster mit freistehenden Rädern. Technisch basierte das Auto auf dem Healey-Fahrgestell von 1946, war aber ganz auf „Motorsport“ getrimmt und beachtliche 100 Meilen schnell. Nun kommt Geoffrey Healey ins Spiel, Donald Healeys Sohn, der am 14. Dezember 1922 geboren wurde. Geoffrey, der noch zwei jüngere Brüder hatte, absolvierte ein Technik-Studium in Coventry und wurde 1943 zum Militärdienst einberufen. Er diente im Nahen Osten und rüstete 1947 im Rang eines Captains ab. Danach arbeitete er zwei Jahre bei Armstrong-Siddeley, ehe er ins Unternehmen seines Vaters eintrat. Ab 1949 war Geoffrey Healey maßgeblich in die Entwicklung neuer Fahrzeuge und in die Koordination von Renneinsätzen eingebunden. 1950 ging das Healey-Werksteam in Le Mans an den Start. Nach 24 Stunden kam ein Healey-Special als 4. ans Ziel, ein Elliot belegte Platz 19.

1951 folgten die Modelle „Abbott“ und „Tickford“ (Herstellung: Tickford/Newport Pagnell). Sie unterschieden sich sowohl technisch als auch optisch nur unwesentlich von ihren Vorgängern und wurden bis 1954 gebaut. Die Suche nach mehr Pferdestärken führte Donald und Geoffrey in die USA. Verhandlungen mit General Motors über die Lieferung von V8-Motoren blieben jedoch erfolglos. Auf der Rückfahrt mit dem Passagierschiff „Queen Mary“ lernten die beiden per Zufall George W. Mason kennen, den Präsidenten der Nash-Kelvinator Corporation. Resultat dieses Treffens war der „Nash-Healey“, ein Modell mit 3,8-Liter-Sechszylinder-Motor von Nash, das von 1951–1953 in den Vereinigten Staaten und in Europa gefertigt wurde. Healeys gab es auch mit 3-Liter-Sechszylindermotoren von Alvis. Vom Typ „3 Litre“ sind allerdings nur 28 Stück entstanden.

Austin und Healey

1952 präsentierte die Healey Motor Corporation auf der London Motor Show den zweisitzigen Roadster „Healey 100“, ein besonders gelungener Entwurf des Designers Gerry Coker. Ausgestattet war der schnittige Wagen – benannt nach der erreichbaren Höchstgeschwindigkeit – mit einem 90 PS starken 2,6-Liter-Vierzylindermotor von Austin. Zuvor hatte Donald Healey schon einigen Journalisten den Prototyp für Testfahrten überlassen und alle zeigten sich sehr angetan von den Fahrleistungen. Natürlich war auch Leonard Lord, der Chairman der British Motor Corporation (BMC) neugierig geworden und erschien höchstpersönlich am Healey-Stand. Noch an Ort und Stelle wurde ein Kooperationsvertrag aufgesetzt und man kam überein, dass das Auto als „Austin-Healey“ in Serie gehen sollte. Damit begann ein Joint Venture zwischen BMC und Healey, das 16 Jahre Bestand haben sollte. Donald Healey bekam Tantiemen für jeden über das BMC-Händlernetz verkauften Wagen. Dazu stellte man ihm Mittel für die Weiterentwicklung und für Motorsportaktivitäten zur Verfügung. Da die Austin-Fabrik erst für eine Serienproduktion vorbereitet werden musste, wurden die ersten Austin Healey 100 in Warwick montiert. Die Karosserien kamen von Jensen aus West Bromwich. Gleichzeitig beschäftigte sich Donald Healey bereits mit Upgrades für den Motorsport. So konnte schon bald eine 110 PS starke Version „100M“ und ein „100S“ (Sebring) mit 132 PS bestellt werden. Die Autos wurden mit Erfolg und vor allem in den USA bei Rundstreckenrennen eingesetzt. Donald Healey ließ auch einen Rekordwagen mit Spezialkarosserie bauen, der am 22. August 1954 in Bonneville eine Spitze von 192,62 Meilen (ca. 308 km/h) erreichte. Vom ersten „Big Healey“ (BN1 & BN2) wurden bis 1956 fast 15.000 Stück gebaut. Die Erfolgsstory fand mit dem „100/6“ (1956–1959) und den Modellen „3000“ (Mk1: 1959–1961, Mk2: 1961–1962, Mk3: 1963–1968), die alle mit Sechszylinder-Motoren ausgestattet waren, eine Fortsetzung.

Ein kleiner Sportler

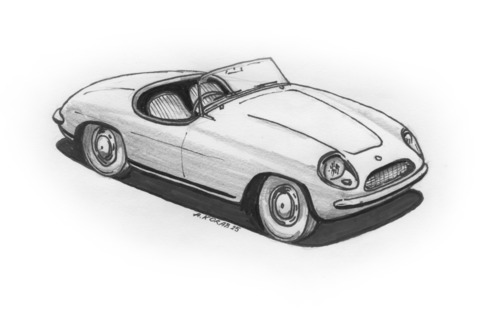

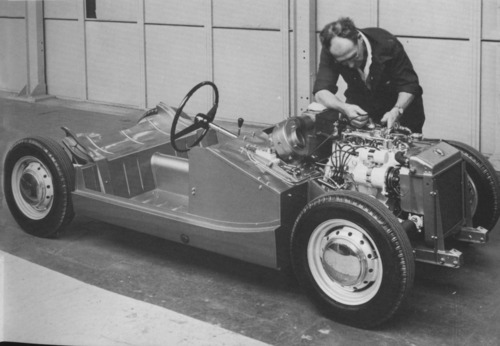

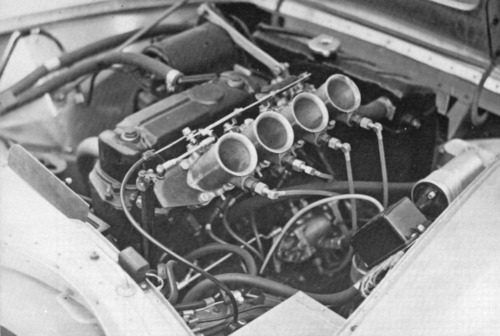

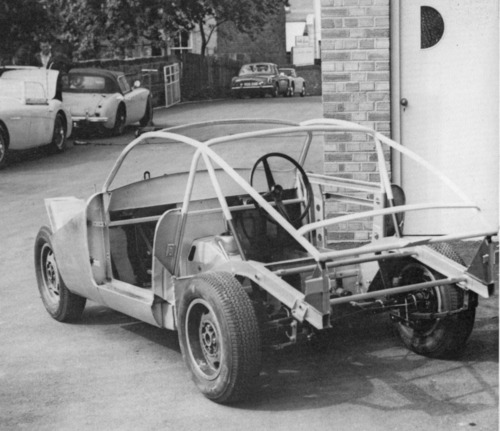

Bei einer Planungssitzung der BMC-Führung in Longbridge zu Beginn des Jahres 1956 unterhielten sich Leonard Lord und Donald Healey über die Zukunft des Sportwagen-Marktes. Len Lord meinte, dass ein kleiner Sportwagen für die schmale Brieftasche gute Chancen haben könnte. Autos wie ein Austin Seven Ulster oder ein MG P-Series wurden nicht mehr gebaut. Die Sevens von Austin waren nach dem Krieg noch sehr beliebt und wurden in der englischen 750er-Rennserie eingesetzt. In den Hinterhöfen des Landes ist damals viel gebastelt worden, doch von der Stange gab es nichts. Colin Chapman hatte 1952 den Lotus Mk VI herausgebracht, doch als Serienfahrzeug konnte man das Gefährt, welches in Handarbeit in einer Garage in Hornsey zusammengeschraubt wurde, nicht bezeichnen. Die junge Firma Porsche hatte mit einem innovativen, 40 PS starken Sportwagen von sich reden gemacht, der von 1948–1950 in Gmünd in Kärnten und danach in Stuttgart gebaut wurde. Auch Austin hatte sich schon früher mit dem Thema befasst. Es gibt Zeichnungen von einem Cabrio aus dem Jahr 1953, das dem Porsche 356 nicht unähnlich war. Das Projekt wurde jedoch nie weiterverfolgt. Len Lord hatte Donald Healey einen Floh ins Ohr gesetzt. Jedenfalls dürfte dieser das Gespräch mit dem Austin-Chef als Auftrag verstanden haben und dachte auf der Heimfahrt nach Warwick intensiv über Lords Idee nach. Am nächsten Morgen rief er seinen Sohn Geoffrey in sein Büro und konfrontierte diesen mit einigen Skizzen. „Lass dir das mal durch den Kopf gehen, Geoff. Vielleicht bauen wir einen Prototyp. Du hast freie Hand!“ Geoffs erste Idee war ein Auto, bei dem gleiche Formteile sowohl für die Front, als auch für das Heck verwendet werden konnten. Die deutsche Firma Gutbrod hatte das beim Modell „Superior“ so gemacht. Geoff kam aber auf keine Lösung, die ihm optisch zusagte. Dass möglichst viele BMC-Teile zum Einsatz kommen sollten, stand von Anfang an fest. Geoffrey diskutierte die Geschichte mit dem Chassis-Designer Barry Bilbie und dem Karosserie-Gestalter Gerry Coker. Wenig später gab es schon konkrete Vorstellungen von einem Fahrgestell, eine selbsttragende Kastenkonstruktion mit den Achsen und dem Antrieb – Vierzylindermotor und Vierganggetriebe – des Austin-Kleinwagens „A35“, sowie der Zahnstangenlenkung des „Morris Minor“. Die Firma „John Thompson Motor Pressings“, die schon früher Fahrgestelle für Healey gefertigt hatte, veranschlagte sechs Wochen für die Umsetzung nach genaueren Plänen. Die Karosserie-Entwürfe von Gerry Coker kamen sehr gut an. Lukas stellte eine äußerst simple Verkabelung bei, die alles zu bieten hatte, was ein echter Sportwagen brauchte. Zur Ausstattung gehörten verstellbare Schalensitze (aus dem Austin Healey 100), vier Rundinstrumente und auf Wunsch auch eine Heizung mit Gebläse. In kürzester Zeit stand ein Rolling Chassis für Testfahrten bereit. Donald und Geoff waren durchaus zufrieden mit dem Handling. Man hatte dem gemütlichen A35-Motor mit zwei SU-Vergasern und einer schärferen Nockenwelle Leben eingehaucht und die Leistung von 35 auf standhafte 42,5 PS gepusht. Der Hubraum von 948 ccm blieb bestehen. Vorne hatte das Auto Spiralfedern, hinten viertelelliptische Blattfedern, die unter den Sitzen fixiert waren. Die Hebelstoßdämpfer kamen von Armstrong. Die hydraulische Bremsanlage mit Trommeln vorne und hinten entsprach der des Morris Minor. 13-Zoll-Blechfelgen mit 145er-Bereifung waren Standard, Speichenräder mit Zentralverschluss und Scheibenbremsen vorne kamen später als optionales Extra.

Das zweite Fahrgestell von Thompson wurde bereits mit einer Karosserie versehen. Die Ausführung übernahm „Panel Craft“ in Birmingham. Um in den Motorraum zu gelangen, musste man quasi den gesamten Vorderbau in die Höhe stemmen – ein Feature, welches in Folge oft kritisiert wurde. Um Kosten zu sparen, hatten die Türen außen keine Schnallen, auf einen Kofferraumdeckel wurde ebenfalls verzichtet. Gepäck konnte man nur hinter den Sitzen verstauen. Als Wetterschutz dienten ein einfaches Faltdach und Steckfenster. Das Auto war so niedrig, dass man die Mindesthöhe für die Scheinwerfer nicht erreicht hätte, wären diese – so wie beim Austin Healey 100 – in den vorderen Kotflügeln untergebracht worden. So entschied man sich kurzerhand für Klappscheinwerfer, die aus der Motorhaube herauspoppten, wenn man sie benötigte.

Der erste komplette Prototyp – intern in logischer Folge als Modell „Q“ bezeichnet (in Warwick bekamen alle Projekte Buchstabencodes) – war rot lackiert und wurde zunächst nur „Tiddler“ genannt. Der Vorschlag, dass das Auto „Sprite“ heißen könnte, kam von Donald Healey selbst. Bereits vor dem Krieg hatte es einen „Sprite“ von Riley gegeben – ein rassiger Sportwagen, der von 1935–1938 gebaut wurde. Riley wurde 1939 von Morris Motors übernommen und Morris wurde 1952 Teil der British Motor Corporation. Mit Widerstand war also nicht zu rechnen. Auf den Britischen Inseln ist ein „Sprite“ ein zierliches, elfenartiges Zauberwesen und nicht das, was man in unseren Breiten unter einem „Kobold“ versteht, wie die direkte Übersetzung aus dem Englischen lautet.

Der Klappmechanismus der Scheinwerfer erwies sich letztlich als zu aufwendig und teuer. Daher wurde schließlich festgelegt, die Scheinwerfer einfach in blasenförmigen Aufsätzen starr auf der Motorhaube zu platzieren. Zusammen mit dem ovalen Kühlergrill ergab das ein froschartig lächelndes Gesicht. So kam der kleine Sportwagen schon bald zu seinem Spitznamen „Frogeye“ oder auch „Frosch“. Im Herbst des Jahres 1956 wurde der Sprite sowohl in der Umgebung von Warwick, als auch auf einem Testgelände in Lindley bei Coventry ausgiebig getestet und für gut befunden. Dabei ermittelte man eine Beschleunigung auf 60 Meilen von 15 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Meilen (ca. 130 km/h). Das Auto erwies sich als quicklebendig, wendig und leicht zu beherrschen. Zufällig kam eines Tages der F1-Pilot Peter Collins vorbei. Donald Healey bot ihm den Wagen für eine Probefahrt an. Collins schenkte dem Prototyp nichts und äußerte sich überaus positiv, als er zurückkehrte. Dieses Urteil von einem Ferrari-Werksfahrer erfüllte das Entwicklungsteam natürlich mit Stolz und Zuversicht.

Der Sprite geht in Serie

Im Jänner 1957 kontaktierte Donald Healey George Harriman, den neuen Managing Director von BMC, und kündigte ihm die Überstellung des ersten Sprite nach Longbridge an. Sowohl Harriman als auch sein Vorgänger Len Lord, der noch ein gewichtiges Wort im Vorstand mitzureden hatte, drehten eine Runde mit dem Winzling und waren begeistert. Sie versicherten Healey, dass dieses Auto so bald als möglich mit dem BMC-Projektcode „AN5“ in Produktion gehen werde. Eine Reihe kleiner Änderungen im Detail wurden noch vorgenommen, ein von Les Ireland überarbeiteter zweiter Prototyp entstand, der weiteren Tests unterzogen wurde.

Inzwischen plante das BMC-Management den Herstellungsprozess. Gerade war ein Nachfolger für den Austin A35 in Arbeit, dessen Serienproduktion in Longbridge stattfinden sollte. Es handelte sich dabei um den legendären, von Alec Issigonis entworfenen „Mini“. Daher wurde der Bau des Sprite an andere Werke delegiert. Die Fahrgestelle sollten von Thomson’s aus Wolverhampton nach Swindon zu Pressed Steel transportiert werden, wo man die Karosseriebleche anschweißte. Die Lackierung übernahm Morris in Cowley und die Endmontage das MG-Werk in Abingdon. Nun konnte bereits ein sensationeller Verkaufspreis von GBP 669,00 kalkuliert werden – ein Betrag, der heute ungefähr 18.000 Euro entspricht. Einige Vorserienfahrzeuge waren Mitte Mai 1958 fertiggestellt – gerade rechtzeitig für die geplante Weltpremiere am 20. Mai in Monaco, unmittelbar nach dem Grand Prix. Die wichtigsten Motorjournalisten – so der Plan – würden zum Rennen an die Côte d’Azur reisen und außerdem konnte man mit besserem Wetter als in England rechnen. Vier Sprites in den Farben Cherry Red, Primerose Yellow, Speedwell Blue und Old English White wurden in eine Vickers Viscount-Transportmaschine verladen, nach Nizza geflogen, nach Monte Carlo überstellt und unweit des Hotel Metropole unter Palmen wirkungsvoll in Szene gesetzt. Die Zündschlüssel steckten und die Herrschaften von der Presse durften nach Herzenslust spazieren fahren.

Inzwischen plante das BMC-Management den Herstellungsprozess. Gerade war ein Nachfolger für den Austin A35 in Arbeit, dessen Serienproduktion in Longbridge stattfinden sollte. Es handelte sich dabei um den legendären, von Alec Issigonis entworfenen „Mini“. Daher wurde der Bau des Sprite an andere Werke delegiert. Die Fahrgestelle sollten von Thomson’s aus Wolverhampton nach Swindon zu Pressed Steel transportiert werden, wo man die Karosseriebleche anschweißte. Die Lackierung übernahm Morris in Cowley und die Endmontage das MG-Werk in Abingdon. Nun konnte bereits ein sensationeller Verkaufspreis von GBP 669,00 kalkuliert werden – ein Betrag, der heute ungefähr 18.000 Euro entspricht. Einige Vorserienfahrzeuge waren Mitte Mai 1958 fertiggestellt – gerade rechtzeitig für die geplante Weltpremiere am 20. Mai in Monaco, unmittelbar nach dem Grand Prix. Die wichtigsten Motorjournalisten – so der Plan – würden zum Rennen an die Côte d’Azur reisen und außerdem konnte man mit besserem Wetter als in England rechnen. Vier Sprites in den Farben Cherry Red, Primerose Yellow, Speedwell Blue und Old English White wurden in eine Vickers Viscount-Transportmaschine verladen, nach Nizza geflogen, nach Monte Carlo überstellt und unweit des Hotel Metropole unter Palmen wirkungsvoll in Szene gesetzt. Die Zündschlüssel steckten und die Herrschaften von der Presse durften nach Herzenslust spazieren fahren.

Tommy Wisdom schrieb danach in Sporting Life: „Endlich ein Sportwagen für das Volk und er klebt auf der Straße wie ein Blutegel.“ Laurie Cade bemerkte im Star: „Das Fahrwerk ist exzellent, die Straßenlage überraschend gut, der Motor ist elastisch und die Bremsen ziehen kräftig.“ Auch Jack Hay lobte das neue Auto in der Birmingham Post und meinte: „ Der Wagen ist ein Gewinn. Ohne Zweifel gibt es Bedarf an so einem Fahrzeug in Großbritannien.“ Courtnay Edwards bezeichnet den Sprite in der Daily Mail als „hübschesten und frechsten Sportwagen, der je eine englische Autofabrik verlassen hat.“

![]()

![]()

Die Spridget-Family

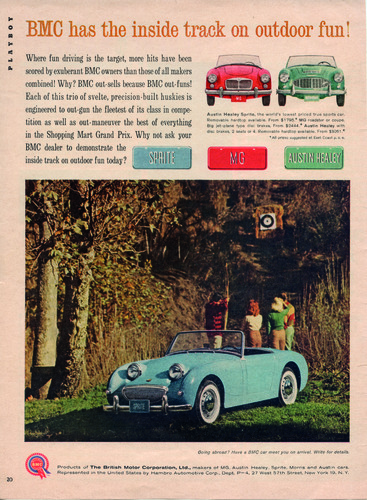

Vom „Froschauge“ wurde in drei Jahren (1958–1961) insgesamt 48.987 Stück verkauft. 1960 entschied man sich für eine grundlegende Überarbeitung. Die USA waren ein wichtiger Markt und die Amerikaner erwarteten sich jährliche Modellwechsel, daran waren sie gewöhnt. Zudem wurden die Froschaugen und die schwere Motorhaube immer wieder kritisiert. 1961 erschien der Sprite Mk2 mit einer vollkommen neu gestalteten Karosserie. Die Scheinwerfer wanderten in die Kotflügel, es gab nun eine konventionelle Motorhaube und einen absperrbaren Kofferraumdeckel. Chassis, Fahrwerk und Antrieb blieben – bis auf halbelliptische Blattfedern an der Hinterachse – beinahe unverändert erhalten. Nur die Leistung wurde auf 46 PS angehoben. Am Heck wurde die Form der Rücklichter modernisiert und das Design des MGB vorweggenommen, der ein Jahr später erschien. Zeitgleich mit dem Sprite kam auch der MG „Midget“ (Zwerg) heraus – ein Schwesternmodell, das sich nur in wenigen Details (MG-Kühlergrill, Zierleisten auf der Motorhaube und an den Seitenwänden) vom Sprite unterschied. „Badge-Marketing“ nannte man diese Politik und BMC wandte sie bei mehreren Modellen an. So gab es den Mini, den kompakten „ADO16“ (1100/1300) und die Mittelklasse „A60“ (Cambridge etc.) als Austin, Morris, Riley, Wolseley und so weiter. In Italien wurde der Sprite von Innocenti als „950 Spider“ (Design Ghia: Tom Tjaarda/Sergio Sartorelli) gebaut. Auch andere Hersteller wollten in diesem Marktsegment Geld verdienen. 1962 erschienen der „Triumph Spitfire“ (1962–1980) mit 1147 ccm und der Lotus Elan (1962–1972) mit einem 1,5-Liter-DOHC-Motor. Colin Chapman hatte sich den Sprite sehr genau angesehen, bevor er mit der Entwicklung des Elan begann. Der Elan war wiederum Vorbild für den Mazda MX5, welcher 1989 auf den Markt kam.

Die Erfolgsgeschichte der „Spridgets“ (Sprite & Midget) dauerte bis 1979 an (siehe AC 5/2011). 1964 kamen Sprite Mk3 und Midget Mk2 mit 1100er-Motor heraus, 1966 erschienen Sprite Mk4 und Midget Mk3 mit 1275 ccm und 65 PS. Der letzte Austin Healey Sprite wurde 1971 verkauft, die Baureihe der großen Healeys hatte bereits 1967 ein Ende genommen. Da kam nämlich der MG „C“ mit einem moderneren 3-Liter-Sechszylindermotor heraus und man wollte keinen Konkurrenten im eigenen Haus. Den MG Midget gab es noch in den 1970er-Jahren mit monströsen Plastikstoßstangen und einem 1500er-Motor von Triumph.

Der A-Series-Motor, der dem Sprite und allen seinen Nachfolgern (bis 1973) als Antrieb diente, wurde fast 50 Jahre lang gebaut. Erstmals tauchte er 1951 im Austin A30 auf und im Jahr 2000 wurde er noch in den allerletzten Mini installiert. In verschiedenen Größen von 803 ccm bis 1275 ccm leistete er ab Werk zwischen 28 PS und 97 PS (mit Turbo). Er wurde in einer Vielzahl von Modellen eingesetzt und in mehreren Ländern in Lizenz erzeugt. Mit Sicherheit ist der robuste OHV-Vierzylinder eine Klasse für sich. Er braucht wenig Zuwendung und läuft jahrelang wie eine Nähmaschine. Wohl kann man ihn nicht mit einer hochgezüchteten Sportmaschine von Jaguar oder Aston Martin vergleichen, aber was seine Vielseitigkeit, seine Langlebigkeit und die erzielten Stückzahlen betrifft, schlägt dieser Motor bei weitem alles, was das Vereinigte Königreich je hervorgebracht hat. Man darf die A-Serie nicht unterschätzen. Ursprünglich als Antrieb für einen sparsamen Nachkriegs-Kleinwagen konzipiert, wurden mit dem Motor bemerkenswerte Erfolge im Rennsport erzielt. Er wurde und wird immer noch bei Slaloms, Berg- und Rundstreckenrennen eingesetzt und sogar in Formelautos eingebaut. Im Rallyesport gingen drei Siege bei der Rallye Monte Carlo (Mini Cooper) auf sein Konto. Heute steht ein Arsenal an Tuningteilen – vom Aluventildeckel bis zum Zündfolgekrümmer – für die Straße und den historischen Motorsport zur Verfügung. Mit ein wenig Geschick lassen sich 120 PS und mehr aus der kleinen Maschine herauskitzeln.

![]()

Racing und Rekorde

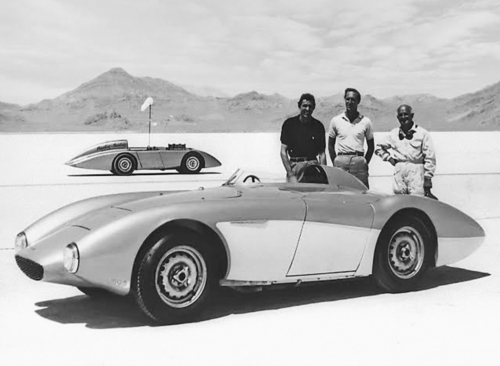

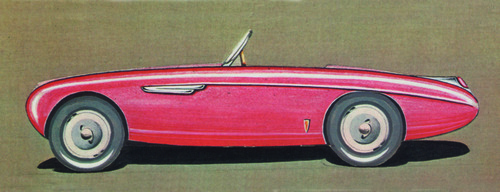

Um den Sprite auch in den USA bekannt zu machen, beschloss das BMC-Marketing, 1959 einen Sprite-Rekordwagen nach Utah auf den Salzsee von Bonneville zu schicken. Der „EX219“ wurde in Abingdon gebaut, mit einer windschlüpfrigen Karosserie versehen und mit einem aufgeladenen Austin-Motor ausgestattet, der 100 PS pro Liter abgab. Dunlop stellte Spezialreifen zur Verfügung und Castrol das geeignete Öl. Das Fahrzeug fuhr auf einem Rundkurs 12 Stunden lang mit einem Schnitt von 118,13 Meilen (189 km/h), sowie 6 Stunden mit einem Schnitt von 132,13 Meilen (211 km/h) und stellte damit neue Rekorde in der Klasse „G“ (750–1100 ccm) auf.

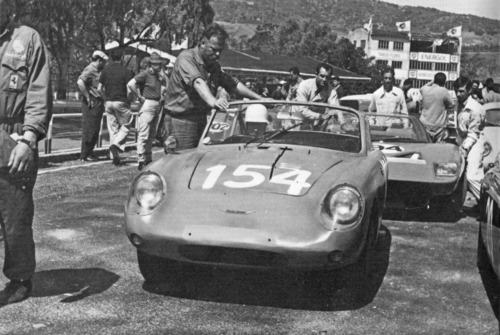

Natürlich beschäftigten sich auch die Healeys in Warwick mit der Performance ihres Sprite. Mit der finanziellen Unterstützung von BMC konnte Donald Healey die Teilnahme an drei prestigeträchtigen Rennveranstaltungen ins Visier nehmen. Das waren die Targa Florio in Sizilien, die 12 Stunden von Sebring in Florida/USA und das 24 Stunden-Rennen von Le Mans in Frankreich. „TFR1“ (Targa Florio Racing 1) war der erste Sprite, der in Warwick speziell für die Targa Florio vorbereitet wurde. Er bekam eine klassische „Frisur“ – polierte Einlasskanäle, größere Ventile, Sportnockenwelle, 1½ Zoll-SU-Vergaser und die größeren Bremstrommeln des Austin A40. Tommy Wisdom, der 1959 in Sizilien an den Start gehen sollte, fuhr das Auto selbst von Warwick nach Palermo. Das sind immerhin über 2800 Kilometer. Bernard Cahir, der zweite Fahrer, stieg unterwegs zu. Trainiert wurde mit einem Mietwagen, einem klapprigen Fiat 1100 von Hertz. Ja, das waren noch andere Zeiten damals. Angesichts der Tatsache, dass der Gaszug riss und dazu noch ein Reservetank im Auto undicht wurde und den gesamten Innenraum mit Benzin flutete, war ein 17. Platz gesamt ein respektables Ergebnis. TFR1 wurde nach dem Rennen modifiziert und später in Sebring eingesetzt. 1964 ging das Healey-Team mit dem „TFR2“, einem offenen Zweisitzer mit einer strömungsgünstigen und federleichten Spezialkarosserie, in Sizilien an den Start. Diesmal brach eine Antriebswelle und alle Hoffnungen auf eine gute Platzierung waren dahin. 1965 kam der „TFR3“ zum Einsatz und das Auto, pilotiert von Rauno Aaltonen und Clive Baker, lag weit vorne, als plötzlich eine vordere Bremszange blockierte. Die Reparatur dauerte lange und kostete den Klassensieg, aber immerhin ging sich ein 2. Platz gerade noch aus. Für die 50. Targa Florio (1966) konvertierte man den TFR3 in ein hübsches Coupé mit dem Werkscode „TFR4“. Die Besatzung war dieselbe wie im Vorjahr und Regenwetter – sehr ungewöhnlich für Sizilien im Mai – erhöhte die Chancen auf einen Erfolg. Aber auch diesmal gab es Pannen. Eine Felge wurde an einer Bordsteinkante beschädigt und dann brach wieder eine Antriebswelle. 1967 gab es einen unerfreulichen Zwischenfall. Ein Zuschauer rannte Clive Baker mitten in einer Kurve vor das Auto. Baker konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, obwohl er eine Vollbremsung hingelegt hatte. Der Zuschauer rollte über die Motorhaube ab, blieb aber beinahe unverletzt. Der „TFR5“ zerschellte an einer Mauer. Die Polizei nahm Baker sicherheitshalber fest, um ihn vor Racheakten zu schützen. Es vergingen Stunden, ehe Geoffrey Healey und seine Frau Margot das Wrack bergen konnten. Die Sizilianer hatten nicht gerade den besten Ruf, doch erfreulicherweise fehlte dem Werkswagen nichts. Der „TFR6“, der für 1968 bebaut wurde, hatte mit einem Serien-Sprite nicht mehr viel gemein – satte 1293 ccm Hubraum, Trockensumpfschmierung, Webervergaser, 5-Gang-Getriebe, Doppelstoßdämpfer an der Hinterachse, Scheibenbremsen an allen vier Rädern mit Alu-Bremszangen von Girling, Minilight-Felgen mit Zentralverschluss. Das Auto war sauschnell, allerdings hielt der Motor nicht lange durch. Für die Targa Florio 1969 wollte das Healey-Team alle Register ziehen. Der „TFR7“, ein Spider mit Alu-Karosserie, wurde mit einem Alu-Querstromkopf und einer Lucas Benzineinspritzung ausgerüstet. Leider kam dieses Auto nicht mehr zum Einsatz.

Sprites in Sebring

In den USA lief es besser für das Healey-Team. Um den Amis zu zeigen, was in dem kleinen Sportwagen steckte, wurden drei Sprites für Sebring 1959 angemeldet. Es waren Serien-Frösche mit leicht getunten Motoren, Scheibenbremsen und Hardtop. Die Autos belegten die Plätze 1, 2 und 3 in ihrer Klasse. Hugh Sunderland und Phil Stiles wurden 15. in der Gesamtwertung – ein durchaus erfreuliches Resultat. 1960 stand auf dem Raceway in Sebring auch ein 4-Stunden-Bewerb auf dem Programm und das Healey-Team witterte eine Chance, diesen zu gewinnen. Der Motor des TFR1 (Targa Florio 1959) wurde von Harry Weslake optimiert, denn es galt, Carlo Abarths Zagato-Coupés zu schlagen, die etwas stärker und leichter waren. Da musste schon der weltbeste Fahrer ans Ruder und das war Stirling Moss. Nach dem Start setzte sich ein Abarth an die Spitze, Moss im Windschatten hinterher. Moss ging in Führung, als der Abarth an die Box gerufen wurden. Ein Sieg wäre sich vielleicht ausgegangen, hätte der Sprite nicht einen neuen Satz Reifen und damit einen zusätzlichen Boxenstopp benötigt. Platz 2 war auch nicht schlecht und der zahlte sich auch aus. Der Sprite verkaufte sich prächtig in den USA, war er doch um einiges günstiger als der Konkurrent aus Italien. 1961 entsandte Warwick zwei Sprites für die 12 Stunden und drei für die 4 Stunden von Sebring. Alle fünf Autos waren mit leichten GFK-Bodies ausgestattet. Begleitet wurde das Healey-Team von einer BMC-Mannschaft, drei MGA Twincam und zwei Sprite-Coupés, die der Rennfahrer John Sprinzel vorbereitet hatte – große Show diesmal in Sebring! Am Steuer waren Walt Hansgen, Bruce McLaren, Briggs Cunningham und Ed Leavens im Healey-Team, Paul Hawkins, Stirling und Pat Moss fuhren die Sprinzel-Sprites. Wieder waren zwei Abarths im 4-Stunden-Rennen schneller, aber die Plätze 3 bis 8 (Hansgen, McLaren, S. Moss, Leavens, P. Moss, Hawkins, Cunningham) gehörten den Sprites. Beim 12-Stunden-Rennen hatten das Healey-Team nichts zu vermelden, da die Klasse bis 1000 ccm mit der nächsthöheren Gruppe zusammengelegt worden war. Die beiden DOHC-MGs holten sich Platz 1 und 2 in ihrer Hubraumklasse.

Die Healeys hätten es gerne gesehen, wenn das überaus gelungene Sprite-Coupé in Serie gegangen wäre, doch BMC war dahingehend nicht zu überzeugen. Echte Sebring-Sprites – insgesamt wurden nur acht Stück in Warwick gebaut – sind heute extrem begehrt und daher fast unbezahlbar. Es gab aber ganz ähnliche Autos von Lenham und zahlreiche Kopien schwirren zurzeit auf dem Markt herum. Also Vorsicht, wenn ein Angebot verdächtig günstig erscheint, dann ist der Sebring-Sprite garantiert nicht echt.

1962 ging das Healey-Team in Sebring mit dem Sprite Mk2 an den Start. Optisch entsprachen die eingesetzten Werkswagen dem Serienmodell, waren jedoch mit einer Alukarosserie versehen worden. Die Fahrer waren Stirling Moss, Pedro Rodriguez, Innes Ireland und der Filmstar Steve McQueen. Beim 4-Stunden-Rennen waren 29 Autos am Start, darunter 13 Abarths und 10 Sprites. Es regnete und das brachte den Healeys einen leichten Vorteil. Stirling Moss setzte sich sofort an die Spitze des Feldes und führte über 40 Runden mit einem beachtlichen Vorsprung. Als die Fahrbahn trocknete, wurde Moss von Bruce McLaren auf einem Abarth eingeholt, der das Rennen schließlich auch gewann. Beim 12-Stunden-Rennen sah es längere Zeit so aus, als würde Steve McQueen, der sich das Auto mit John Colgate teilte, die Klasse gewinnen. Nach 5 Stunden ging dann ein Hauptlager kaputt und die Show war vorbei.

1963 konnte das Healey-Team endlich die Oberhand gewinnen. John Colgate und Clive Baker errangen mit einem Sprite-Coupé einen verdienten Klassensieg vor den Abarths. Nach dem Rennen waren Risse am Motorblock im Bereich des mittleren Kurbelwellenlagers zu sehen, aber das Auto hatte bis zum Schluss gehalten. 1964 ging der Klassensieg erneut an Colgate und Baker. 1965 setzte das Healey-Team in Sebring ein Sprite-Coupé ein, das für Le Mans entwickelt worden war. Davon wird noch die Rede sein. Hinter schweren Kalibern wie Chaparral 2A, Ford GT40, Ferrari 250 LM, mehreren Shelby-Cobras und Porsche 904 sowie einer Corvette, belegte der kleine Sprite-GT, pilotiert von Rauno Aaltonen und Clive Baker, Platz 15 vor einem Alfa Romeo Giulia TZ und einem Austin Healey 3000 – ein glänzender Erfolg für Warwick. 1966 schafften die Le Mans-Coupés hier zwar nur die Plätze 18 (Hawkins/Mäkinen) und 29 (Aaltonen/Baker), aber immerhin waren das Rang 1 und 2 in ihrer Klasse. Erfreulich war zudem, dass die Donald Healey Motor Co. vor dem bestplatzierten Werks-Triumph (TR4A) gewertet wurde. 1967 kam der schnellste Sprite (Baker/Aaltonen) sogar auf Platz 13, hinter zwei Werks-MGB von BMC. 1968 war das letzte Jahr, in dem das Healey-Team in Sebring teilnahm. Ein MG Midget, der in Warwick vorbereitet worden war, wurde Klassensieger (Truit/Canfield) und kam auf Platz 15 in der Gesamtwertung. Der Midget wurde später in einen Sprite umgewandelt und an einen englischen Kunden verkauft, der ihn viele Jahre im Alltagsverkehr bewegte. Vielleicht existiert das Auto ja noch irgendwo und der Besitzer hat keine Ahnung, was er da in der Garage stehen hat. Eine Suchaktion wäre wohl lohnend.

![]()

![]()

24 Stunden Renntempo

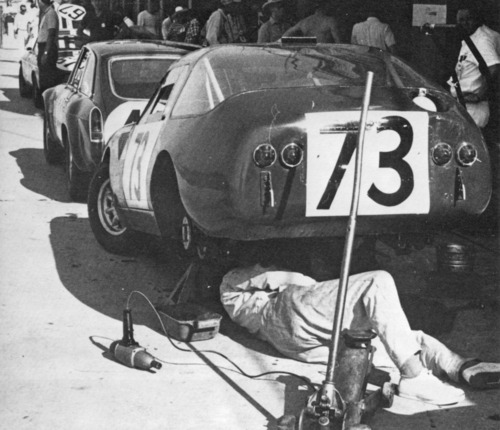

Le Mans, auch als „Circuit de la Sarthe“ bekannt, ist das berühmteste Langstreckenrennen der Welt und für die antretenden Teams eine besondere Herausforderung, da die Fahrzeuge 24 Stunden bei voller Belastung durchhalten müssen. Dafür bringt eine gute Platzierung wertvolle Publicity. Donald Healey schickte erstmals 1960 einen Sprite mit den Fahrern John Colgate und John Sprinzel nach Le Mans. Das Auto erhielt eine Sonderkarosserie aus Aluminium, einen Rennmotor mit 996 ccm und Scheibenbremsen. Da ein Einsatz in Le Mans auch für Zulieferer von Interesse ist, wurden dem Healey-Team Fachleute von Lucas (Elektrik), Dunlop (Bereifung und Bremsen), Mintex (Bremsbeläge) und Smith (Instrumentierung) beigestellt. Major Harold Parker vom „Royal Automobile Club“ (RAC) begleitete das Team zur technischen Abnahme, um bei Kontroversen intervenieren zu können. Autos aus England wurden von den Franzosen für gewöhnlich sehr kritisch unter die Lupe genommen. Alles lief glatt und der Sprite ging am 25. Juni um 16 Uhr ohne Probleme ins Rennen. Zunächst lag das Auto auf dem 49. Platz. Gegen Abend begann es zu regnen und der Sprite kämpfte sich in der Nacht Position um Position nach vorne. Knapp vor dem Ende des Rennens kam Sprinzel an die Box und klagte über Kupplungsprobleme. Das hintere Kurbelwellenlager war undicht geworden und Motoröl drang ins Kupplungsgehäuse ein. Das ließ sich auf die Schnelle nicht beheben und Colgate, der das Auto übernahm, musste in den letzten zwei Stunden das Tempo drosseln. Dennoch behielt das Auto die Führung in seiner Klasse und belegte im Gesamtklassement den 16. Platz. Von 55 gestarteten Teilnehmern kamen 20 ans Ziel, darunter sechs Autos aus England. Auf Platz 3 landete ein Aston Martin DBR1 (Clark/Salvadori) hinter zwei Ferraris, die Klasse bis 1300 ccm gewann ein Lotus Elite (Masson/Laurent). Der Sprite hatte 3307 Kilometer Renntempo durchgehalten und das war schon eine beachtliche Leistung.

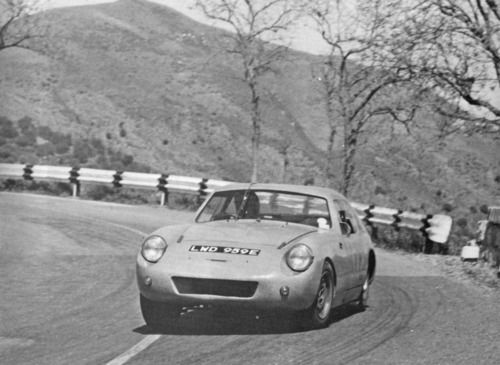

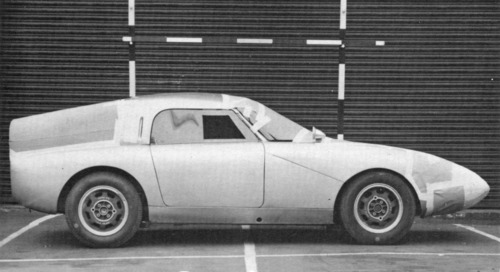

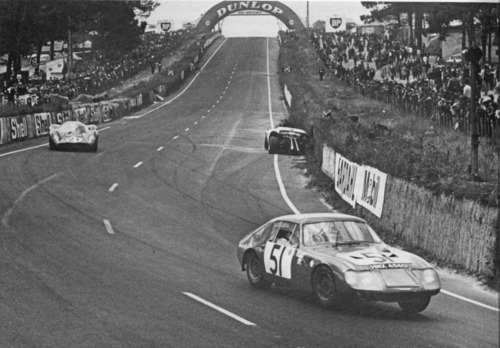

Der Erfolg spornte das Healey-Team an, im folgenden Jahr wieder anzutreten und dabei mindestens so gut, wenn nicht besser abzuschneiden. Doch in den nächsten drei Jahren wurden die Healeys vom Pech verfolgt. Für 1961 war in Warwick ein Alu-Coupé mit Fließheck gebaut worden. Das wunderschöne Auto, pilotiert von John Colgate und Paul Hawkins, fiel in der 64. Runde mit durchgebranntem Kolben aus. 1962 schaffte das Team eine Teilnahme in Le Mans aus zeitlichen Gründen nicht. Ein Sprite-Coupé mit Kamm-Heck ging 1963 an den Start. Die Fahrer waren John Whitmore und Bob Olthoff. Erstmals schaffte ein Sprite auf dem 13,6 km langen Sarthe-Rundkurs einen Schnitt von über 100 Meilen. Drei Stunden vor dem Zieleinlauf verlor der übermüdete Olthoff bei „Maison Blanche“ die Kontrolle über den Wagen und krachte in die Leitplanken. Olthoff landete schwerverletzt im Spital und der Werkswagen war komplett zerstört. 1964 kam ein Auto zum Einsatz, das sich bereits bei der Targa Florio bewährt hatte und in Windeseile in ein Coupé verwandelt worden war. Clive Baker und Bill Bradley fuhren auf „Ankommen“ und das gelang. Platz 24, Letzte in der Wertung, aber jedenfalls ging es wieder aufwärts. Einige Wochen nach dem Rennen durften die Healeys erstmals den Windkanal in Longbridge benützen. Dabei gewannen sie wertvolle Erkenntnisse, die in eine neue Karosserieform mündeten. Das Fließheck wurde höher und flacher, die Nase länger und spitzer gestaltet. Zwischen den Scheinwerfern gab es eine Klappe, die geöffnet werden konnte, wenn der Motor mehr Kühlung brauchte. Der „Le Mans Sprite“ für 1965 war nicht unbedingt ein schönes Auto, aber die Abänderungen versprachen einen beträchtlichen Zugewinn bei der Höchstgeschwindigkeit. Mit 1293 ccm und 110 PS war der Sprite auch ganz anständig motorisiert. Das Rennauto muss auf die Franzosen furchterregend gewirkt haben. Jedenfalls untersuchte die technische Abnahme die beiden Werkswagen minutiös bis ins kleinste Detail. Sie konnten aber nichts Regelwidriges finden und dennoch wurde den in leuchtendem Grünmetallic lackierten Sprites die Teilnahme verwehrt. Man behauptete allen Ernstes, der Farbton würde die anderen Teilnehmer verwirren. Die Healeys waren verärgert und überlegten, ob sie nicht – so wie der Lotus-Chef Colin Chapman, den die Franzosen schwer beleidigt hatten – die Nennung zurückziehen sollten. Doch dann fiel die Entscheidung, die beiden Autos noch rasch in klassischem Racing-Green lackieren zu lassen. Eine Lackiererei im Großraum von Paris verlangte für die Arbeit ob der Dringlichkeit eine horrende Summe von den Briten. Damit war aber alles geritzt. Die beiden Sprite-Coupés durften starten und zum Leidwesen der Franzosen liefen sie hervorragend. Auf der Mulsanne-Geraden wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 236 km/h gemessen. In den frühen Morgenstunden rollte das Auto von Aaltonen und Baker mit kaputtem Verteiler aus. Paul Hawkins und John Rhodes jedoch fuhren einem sicheren Klassensieg entgegen. Sie ließen die gesamte französische Konkurrenz hinter sich – welch eine Genugtuung – und brachten ihren Sprite sicher ans Ziel. In der Gesamtwertung belegten sie Platz 12 – die beste Platzierung für einen Austin Healey Sprite in Le Mans. Das Rennen, bei dem nur 14 Autos ans Ziel kamen, gewannen übrigens Jochen Rindt und Masten Gregory auf einem Ferrari 250 LM. 1966 kam keiner der beiden Le Mans Sprites ans Ziel. Bei Paddy Hopkirk und Andrew Hedges ging die Kopfdichtung, bei Clive Baker und John Rhodes verabschiedete sich die Wasserpumpe. 1967 erreichten Baker und Hedges Platz 15 und dieselbe Platzierung schafften Roger Enever und Alec Poole noch einmal 1968. Damit ging die Le Mans-Story für den Sprite zu Ende.

Natürlich tauchten Sprites auch bei unzähligen anderen Rennveranstaltungen auf, vor allem in Händen von Privatfahrern, die teilweise beachtliche Erfolge erzielten – darunter ein 3. Platz bei der Rallye Liège-Rome-Liège (Sprinzel) und ein Klassensieg auf dem Nürburgring (Baker/Moore). Ein Sprite umrundete sogar den Erdball. Andrew Henderson und Neil Petrie legten bei ihrer selbstfinanzierten „World Sprite Expedition“ über 80.000 km zurück.

Der Anfang vom Ende

1968 wurde die „British Leyland Motor Corporation“ (BLMC) gegründet. Es handelte sich dabei um eine Verschmelzung der wichtigsten britischen Automobilmarken unter einem Dach – darunter die gesamte BMC-Familie, Standard-Triumph, Jaguar und Daimler, Innocenti, Rover und Landrover sowie Leyland (Nutzfahrzeuge). Das gigantische Konglomerat stand unter keinem guten Stern. In Fachkreisen gilt 1968 als das Jahr, in dem der Niedergang der großen britischen Automobilindustrie seinen Anfang nahm. Gleich zu Beginn wurde ein umfangreiches Sanierungs- und Sparprogramm beschlossen. Dabei fiel auch das Entwicklungsbudget für Warwick dem Rotstift zum Opfer. Donald E. Stokes, der neue BLMC-Generalmanager, ließ Donald Healey ausrichten, dass an der Fortführung der Marke Austin Healey kein Interesse mehr bestünde. Das war ein schwerer Schlag für die Healeys. Donald Healey ließ es sich aber nicht nehmen, seinen „Healey SR Climax“ mit 2-Liter-V8-Motor 1969 in Le Mans zum Einsatz zu bringen. Der bildschöne Sport-Prototyp vom Schlage eines Porsche 910 oder eines Alfa Romeo 33 war aber noch nicht ganz ausgereift und kam nicht über die gesamte Distanz. Nach dem Rennen wurden die Aktivitäten im Motorsport eingestellt und damit gab es in Warwick schließlich auch nichts mehr zu tun. Das Healey-Werk wurde noch in den 1970er-Jahren verkauft. Zusammen mit Jensen Motors in West Bromwich nahm der unbeugsame Donald Healey aber noch ein letztes Projekt in Angriff. Jensen hatte bis 1967 die Karosserien für den Austin Healey 3000 gebaut und nun musste diese Lücke gefüllt werden. Da kam Healey gerade recht für ein neues Abenteuer. 1972 erschien der Jensen-Healey, ein 144 PS starker Sportwagen mit einem 16V-Motor von Lotus. Als die Modellreihe 1976 eingestellt wurde, war Donald Healey bereits 78 Jahre alt. Nach seinem Rückzug aus dem Berufsleben blieb er mit den zahlreichen Healey-Clubs und Fan-Gemeinden auf der ganzen Welt noch bis ins hohe Alter verbunden. Er verstarb am 13. Januar 1988 in Truro/Cornwall nahe seiner Geburtsstadt Perranporth.

Geoffrey Healey ging, nachdem der Vertrag mit BLMC aufgekündigt worden war, ebenfalls zu Jensen und arbeitete danach noch einige Jahre als Consultant für die „Rover Group“. Anfang der 1990er-Jahre versuchte er noch, eine Neuauflage des Frogeye auf den Weg zu bringen. Doch es gelang ihm nicht mehr, das Vorhaben zu realisieren. Geoffrey überlebte seinen Vater nur um sechs Jahre. Er verstarb 71-jährig am 29. April 1994 in Barford bei Warwick.

Ein heißer Tipp

Gerade wegen den „Froschaugen“ – ein Merkmal, welches einst nicht unumstritten war – ist der Sprite Mk1 heute wohl der Beliebteste von allen „Spridgets“. 948 ccm Hubraum klingt mickrig, aber das Auto fährt sich auch für heutige Verhältnisse noch erstaunlich spritzig. Wenn man seinen Frosch gut behandelt, bleibt er lange ein treues und unkompliziertes Familienmitglied. Natürlich hält auch seine Technik nicht ewig. Schäden am Motor sind eher selten. Öfter noch kracht vielleicht das Getriebe, wenn die Synchronringe schon in die Jahre gekommen sind, oder es singt das Differenzial. Es ist nicht so schwer, einen Sprite zu finden, wenn man einen möchte. Es gibt viele Angebote. Die Marktpreise bewegen sich zwischen 10.000 und 30.000 Euro. Ein vernünftiges Auto in gutem Zustand bekommt man um 18.000 bis 20.000 Euro. Günstige Okkasionen sollte man sich sehr gut anschauen. Da ist bisweilen richtiger Pfusch dabei, den man nicht gleich entdeckt. Es kann Rostprobleme geben, vor allem im Bereich der Schweller und der Bodenbleche. Die Montagestellen der Viertelelliptik-Federn sind ein heikler Bereich. Oft sind Karosserien lieblos repariert, noch öfter sind Autos kreativ verbastelt, mehr oder weniger originell auffrisiert, mit größeren Motoren, mit Gepäcksträgern und/oder mit Speichenrädern ausgestattet, die dem Frosch nicht wirklich stehen. Bei vielen Autos fehlt die vordere Stoßstange, manchmal auch die Heizung. Es ist davon abzuraten, einen „Bastlertraum“ um 5.000 Euro zu kaufen, denn eine Totalrestaurierung kann ins Geld gehen.

Gelegentlich findet man Sprites der ersten Serie ohne Froschaugen. Schon vor 70 Jahren gab es diverse Sonderkarosserien und deren gar nicht wenige. Dazu zählten der „Lenham-Sprite“ (Uckfield) oder der bereits erwähnte „Sebring-Sprite“. Wer so ein hübsches Sebring-Coupé haben will, ist ab 25.000 Euro dabei. Das sind aber Autos, die irgendwann umgebaut wurden. Beliebt war die nachrüstbare „Ashley-Haube“ (Surrey). Wer so ein Auto findet, muss selbst entscheiden, ob er es so belässt oder in einen Frosch zurückverwandelt. Ein historischer Umbau hat durchaus seine Berechtigung. Recht attraktiv ist auch ein „Speedwell-Sprite“ (Sprinzel/London), sehr selten ein „Shelsley-Body“ (Thorpe/Derbyshire) oder die „Silverstone-Barchetta“ (USA). Manche dieser Autos haben Renngeschichte, aber die sollte man vor dem Kauf tunlichst nachprüfen. Einige Anbieter sind gute Märchenerzähler. Der Austin Healey Club in England kann solche Geschichten über die Fahrgestellnummer verifizieren oder auch nicht. Für heiße „Specials“ und Sprite-Derivate gibt es beim „Goodwood Estate Annual Member’s Meeting“ in Südengland sogar ein eigenes Rennen.

Ob „modified“ oder Originalzustand, ein Sprite Mk1 ist der ideale Oldtimer für Newcomer. Er ist sogar für Großgewachsene geeignet, da sein Fußraum ausreichend Platz für lange Beine bietet. Es gibt viele Ersatzteile um wenig Geld, wobei einige Komponenten schon rar sind, z. B. Originalinstrumente, Blechfelgen oder Hebelstoßdämpfer. Da wird man aber meist im Internet fündig, denn der Markt für den Mk1 ist riesig. Eine Mitgliedschaft in einem Markenclub ist kein Nachteil. Früher war die Mehrzahl der Austin Healey Clubs auf die „Big Healeys“ fixiert, aber heute sind auch Frösche gerne gesehen. Die alten Hasen helfen gerne bei Problemen, man befindet sich im Kreise von Gleichgesinnten und hat an vielen Wochenenden, an denen Treffen und Ausfahrten stattfinden, keine Langeweile mehr.

Langweilig ist ein Sprite ohnehin nicht. Wer ihn zum ersten Mal ins Freie lässt, wird feststellen, dass der Frosch allen anderen Verkehrsteilnehmern sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubert, sobald sie ihn sehen. Welches andere Auto ist dazu in der Lage?

![]()

![]()